Schulter

Schulterschmerzen: Ursachen, Diagnostik und moderne Behandlungsmethoden

Rotatorenmanschette: Funktion, Verletzungen und Behandlung

Diagnose

Als diagnostische Mittel dienen neben der klinischen Untersuchung die Sonografie und die Kernspintomographie (MRT). Für die spezifische Therapie ist es wichtig, die genaue Ursache, das Ausmaß und die Qualität der Muskel-Sehnen-Einheit der Rotatorenmanschette zu beurteilen.

Behandlung

Nachbehandlung

Impingement-Syndrom: Engpass-Syndrom der Schulter

Behandlung

Rehabilitation

Die Rehabilitationsdauer nach derartigen Eingriffen ist kurz, und die Patienten sind in der Regel nach 3–6 Wochen weitgehend beschwerdefrei und wieder arbeitsfähig.

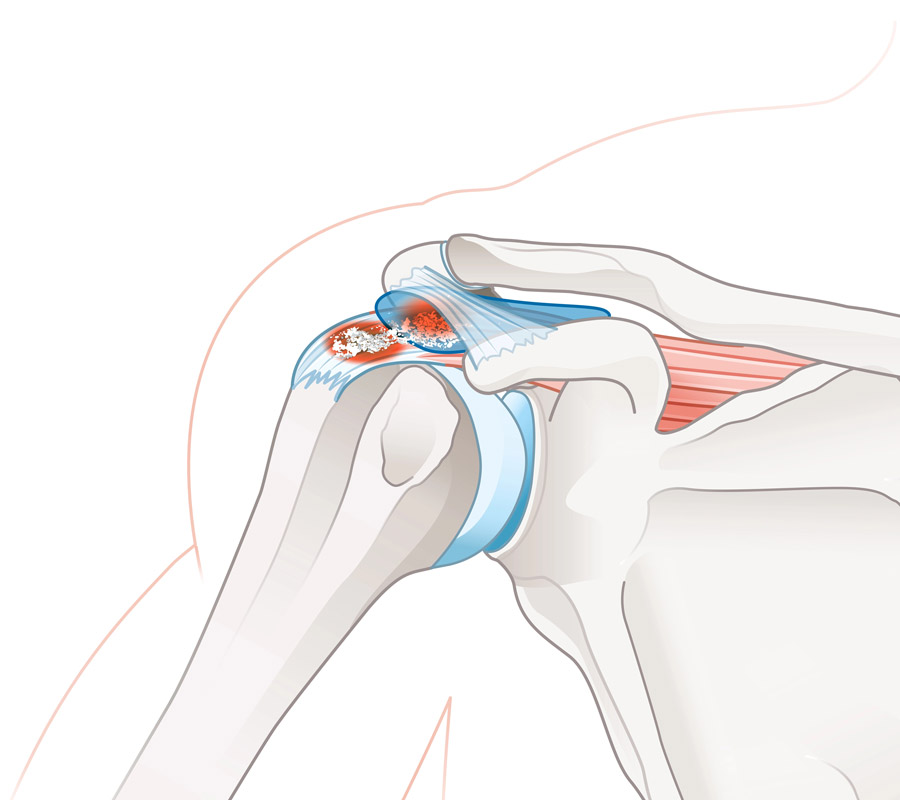

Tendinosis calcarea (Kalkschulter):

Ursache und Therapie

Behandlung

Operative Therapien

Nachbehandlung

Individuelle Beratung & modernste Behandlungsmethoden

Minimal-invasive & innovative OP-Techniken

Schnelle Rückkehr in Alltag, Beruf & Sport

Schulterinstabilität: Ursachen und Behandlung

Habituelle Instabilität

Traumatische Instabilität

Therapie

Operative Behandlung

Nachbehandlung

- Für 6 Wochen sind bestimmte Bewegungen nicht erlaubt.

- Der Arm wird zur Schonung anfangs in einer Schlinge getragen.

- Volle Belastbarkeit bei Überkopfsportarten und Kontaktsportarten wird erst nach ca. 5–6 Monaten erreicht.

Acromioclaviculargelenksluxation (ACG-Luxation): Verletzung des Schulterecks

Behandlung

- Konservativ: Geringgradige Instabilitäten können ohne Operation behandelt werden.

- Operativ: Hochgradige Instabilitäten werden arthroskopisch versorgt, um die anatomische Gelenkstellung wiederherzustellen.

Chronische Verletzungen

Nachbehandlung

- Bewegungen über die Horizontale sind für 6 Wochen nicht erlaubt.

- Heben schwerer Lasten ist in dieser Zeit ebenfalls nicht gestattet.

- Volle Belastbarkeit für Überkopfsportarten und Kontaktsportarten wird nach ca. 5–6 Monaten erreicht.

Pathologien der langen Bizepssehne (LBS): Schmerzen und Verletzungen

Die lange Bizepssehne (LBS) verläuft durch das Schultergelenk und kann an verschiedenen Stellen Beschwerden verursachen. Dazu gehören:

- Einrisse am Ursprung der Sehne im Gelenk (SLAP-Läsionen)

- Veränderungen am Verlauf und Austrittspunkt der Sehne aus dem Gelenk

- Schädigungen der Führungsschlinge (Pulley-Läsionen)

Therapie

Operative Behandlung

Arthrose des Schultergelenks: Gelenkverschleiß und Therapieoptionen

Konservative Behandlung

Operative Therapie

Wenn konservative Maßnahmen nicht ausreichen, kann eine Endoprothese (künstliches Gelenk) eingesetzt werden. Es gibt zwei Haupttypen:

Anatomische Schulterprothese:

Diese Form erhält die natürliche Gelenkstruktur und wird bei Patienten mit intakter Rotatorenmanschette eingesetzt. Je nach Bedarf kann eine Teil- oder Totalprothese implantiert werden.

Inverse Schulterprothese:

Bei irreparablen Rotatorenmanschettenrissen ermöglicht diese Prothese weiterhin eine schmerzfreie Bewegung, indem die Gelenkmechanik umgekehrt wird.

Ihre Schultergesundheit in besten Händen

Lassen Sie sich beraten!

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zur persönlichen Untersuchung und Behandlung:

+49-(0)89 4140-7840

sportortho@mri.tum.de

Haus 524

Ismaninger Str. 22

81675 München